フォネミック・アウェアネス(Phonemic Awareness)という言葉を聞いたことがありますか?

フォネミック・アウェアネスとは?

子どもたちが文字を学び始める前に、話し言葉の「音」に注目させ、耳を鍛えるべきという方法論。

私もはじめはよく分からなかったのですが、子どもの英語学習について調べていくうちに、「今すぐ実践しないなんて損!」という気持ちになったものです。

我が家では長女が3歳になった時、はじめてその効果と言えるものを実感しましたが、これは非ネイティブの子どもたちにこそ重要な取り組みではないかと思いました。

そこでこのブログでは、フォネミック・アウェアネスの始め方やおすすめの教材(CD)・その効果について紹介したいと思います。

フォネミック・アウェアネスとは?

フォネミック・アウェアネスとは、話し言葉の「音」に着目し、英語特有の音感やリズム感を身につけようという理論です。

Phonemic Awareness=音素認識

子どもが読み書きを始める前に、単語はどのような音と音の組み合わせから成り立っているのかを耳から理解し、同時に「英語耳」を鍛えるというメソッドです。

フォネミック・アウェアネスについて詳しく書かれているのが、『アメリカの小学校ではこうやって英語を教えている』という本です。

フォネミック・アウェアネスの重要性や具体的な取り組み方について深く学びたい方は、是非読んでみて下さい。

フォネミック・アウェアネスを学ぶメリット

- リスニング力の向上

- リーディング力の向上

- スピーキング力の向上

フォネミック・アウェアネスに取り組んで英語特有のリズムに慣れてくると、単語を構成する音の働きを自然と理解できるようになります。

こうした感覚が磨かれていくことで、子どもたちはスムーズに文字の学習を始めることができ、結果としてリーディング習得が迅速に進むと言われています。

後ほど詳しく説明しますが、あまり心配する必要はありません。

まずは、「マザーグースのかけ流し」をすればOKとしましょう。

韻を踏んだ英語圏のわらべ歌、あるいは言葉遊びに親しんでいると、文字と音の結びつきも容易に理解できるようになると言われているそうです。

フォネミック・アウェアネスの効果

フォネミック・アウェアネスに取り組んでいた時は、正直「本当に効果があるのだろうか」と思うこともありました。

発話すらままならない乳児が相手なので、そのように感じてしまうのも仕方がないでしょう。

そして今はっきりと言えるのは、「早期から英語教育を始めるならば、フォネミック・アウェアネスをじっくり行うべき」ということです。

我が家では長女が3歳になった時、その効果といえるものを実感し、「なるほど、こういうことだったのか!」と感慨深くなりました。

長女が3歳になった時に実感した効果

Who Took the Cookies from the Cookie Jar?

これは長女が好きな歌の一部ですが、この歌詞(英文)を音読してみると、流暢に口にするのは少し難しいと思いませんか?

しかし長女は、公園からの帰り道に気分良く歌ってしまうほど、いとも簡単に暗唱してしまったのです。

我が家では長女が生まれた時から、マザーグースのかけ流しを実践してきました。

娘の成長に合わせてかけ流しに使用する音源は変えてきましたが、毎日こつこつと継続することを大切にしてきました。

| 0~1歳 | マザーグース・ライム・言葉遊び |

|---|---|

| 1~2歳 | マザーグース・ライミング絵本の音声 |

| 2歳~ | CTP絵本の付属CD |

| 3歳半~ | CTP+音読用絵本の朗読音声 |

| 4歳~ | フォニックスソング・音読用絵本の朗読音声 |

日本語とは全く異なる性質を持った英語でも、毎日聞いていると「その言語特有の音感・リズム感」に耳が慣れていきます。

たとえば英語のリスニングが苦手な方にとって、英語の歌やニュースは個々の単語を聞き取れないまま雑音のように流れてしまうと言いますが、

フォネミック・アウェアネスで鍛えられた幼児の場合、はじめて聞く英文でも、一つ一つの単語をしっかり捉えることができるのです。

Who Took the Cookies from the Cookie Jar?

たとえば先ほどの歌詞なら、WHO/TOOK/THE/COOKIES/FROM/THE/COOKIE/JARという、8つの単語から英文が成り立っていることを把握した上で聞き取り(単語の境目がどこか分かる)、コピーすることができるということです。

こうなると、英語の意味も理解しやすくなります。

我が家では長女が3歳になった頃、英語でのアウトプットが爆発的に伸びてきました。

そしてそれからは、歌や映像で聞いたことがある表現を自分のものとし、日常生活でも積極的に使えるようになりました。

耳でコピーする能力に長けていたことが、彼女のスピーキング能力も高めたと言って間違いないでしょう。

フォネミック・アウェアネスによって…

- 英語の発音が良くなった

- 英文の復唱・暗唱が得意になった

- 頻出表現を自然に覚えられた

- フォニックスの理解が早かった

文字の読み書きにつながるフォニックスを学び始めた時も、レターサウンド(アルファベットの音読み)はあっという間に覚えてしまいましたし、三文字単語=ブレンディングの仕組みもスムーズに理解できたようです。

あらかじめ「音」を学んでいたことで、音と文字の関係性(=フォニックス)を論理的に説明された時に「なるほど」とすっきりしたようにも見えました。

幼児期、特に0~2歳頃までは英語学習の効果を評価しにくいため、「これでいいのかな?」「もっと色々やった方がいいのかな?」と焦る気持ちもよく分かります。

しかし、この時期こそじっくりと時間をかけて、かけ流しを地道に継続することがその後の英語学習の土台となることを、実感せずにはいられません。

フォネミック・アウェアネスはいつから?

フォネミック・アウェアネスは、乳幼児期から始められる英語学習方法です。

もちろん、英語学習をスタートさせた時期によって、取り組み方は少し変わってきます。

我が家のバイブル的な『世界で活躍する子の<英語力>の育て方』では、スタート年齢別の学習順序が解説されていました。

| 英語開始年齢 | 英語学習順序 |

|---|---|

| 2~3歳 | アウェアネス→フォニックス |

| 4~5歳 | アウェアネス→フォニックス |

| 6歳以上 | フォニックス |

ただし、すでに文字を読み書きできる子どもにとって、フォネミック・アウェアネスは不要であるとも言えません。

フォニックスやリーディング学習に励む中、「このことか!」と気づいたり、知識を整理できたりすることもあるので、時々マザーグースや季節の歌・フォニックスの歌などを聞いたり歌ったりしてみることをおすすめします。

赤ちゃんから始めるフォネミック・アウェアネス

- マザーグース(ナーサリーライム)

- 季節の歌

- 手遊び歌

- アルファベットの歌

- フォニックスの歌

- ライミングが多用された絵本

- ライミング・言葉遊びゲーム

アメリカでは、「ライミング」と「アリタレーション」がフォネミック・アウェアネスの第一歩として重視されているそうです。

同じ音で終わっている単語

(単語の終わりの音に注目)

同じ音で始まっている単語

(単語の始めの音に注目)

英語圏のわらべ歌(マザーグース/ナーサリーライム)には、このように韻を踏んだ表現が沢山使われています。

これらを日常的に聞き続けることで…

- < pie/cry >

- < light/bright/tonight >

たとえばこれらの単語は語尾が同じ音だということに気づきます。

リズムを掴み、音の組み合わせによって単語が成り立っているということを何となくでも理解できれば、ひとまずアウェアネスは「ばっちり!」だと言えるでしょう。

フォニックスに移行する時期

- アウェアネスを半年以上続けた

- 子どもが文字に興味を持ち始めた

- 子どもが4~5歳になった

フォネミック・アウェアネスは、できるだけじっくりと時間をかけて行いたいものです。

おうち英語を開始した時期が早ければ、焦らずコツコツとかけ流しを継続しましょう。

そしてお子さまが文字に興味を持ち始めたタイミングで、本格的なフォニックス学習に移行するのが望ましいと言われています。

フォネミック・アウェアネスの教材

以下、我が家で活用したフォネミック・アウェアネス向けの教材を紹介したいと思います。

フォネミック・アウェアネスにおすすめのCD

マザーグース関連で人気も知名度もNo.1と言えるのが、Wee SingというCDアルバムシリーズです。

中でもベスト盤である『BEST OF WEE SING』は、デビューに最適な一枚と言えるでしょう。

その他、我が家では『あかちゃんとママのはじめてえいご(旧エンジェルコース)』も大活躍でした。

かけ流しの習慣が身に付いてきたら、次のステップとして検討してみてはいかがでしょう?

フォネミック・アウェアネスにおすすめの絵本

子どもが2~3歳になったら、マザーグースだけでなく絵本の音声も聞かせた方が、より効果的であると言われています。

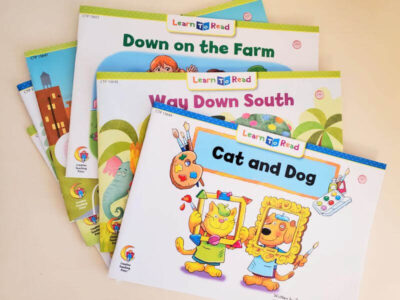

我が家では「ライミングを多く含んだ歌付きの絵本」ということで、CTP絵本を導入することに決めました。

CTP絵本とは?

- 歌付きだから暗唱しやすい

- ライミングを多く含んでいる

- 頻出表現が身に付く

2歳から始めたCTP絵本の暗唱のおかげで、娘は生きた英語を吸収し、非ネイティブとはいえ英語を英語のまま理解する能力を身につけました。

結果としてそれがフォニックスや多読のための土台作りとして貢献してくれましたし、英語の絵本を読むことが習慣化したので、まずはCTPから始めて良かったなと思います。

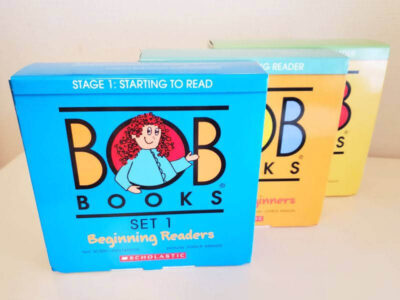

Bob Booksとは?

- ライミング単語の組み合わせ

- フォニックス初心者向けの絵本

- 自力読みの練習にも

- シンプル仕様でコスパ良し

BOB BOOKSは、短いライミング単語で書かれているビギナー向けの絵本です。

- フォネミック・アウェアネスに!

- フォニックス学習に!

- 自力読み(多読)デビューに!

Dr. Seussとは?

- アメリカの超人気絵本作家

- ライミングを多用した絵本

- 大人でも子どもでも楽しめる

- 面白い言葉と特徴的な音の響き

Dr. Seussの絵本は、日本でも人気がありますね!おうち英語を実践されているご家庭なら、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

「音」や「言葉」の面白さを感じることができるので、読み聞かせだけでなく音読にこそおすすめしたいシリーズです。

その他、保護者の方が英語での読み聞かせを行えるのであれば、ライミングを多用した絵本を取り入れてみるのもいいでしょう。

- Henny Penny

- Green Eggs and Ham など

YouTubeなどでライミングや手遊びの歌を探して、親子で一緒に真似てみるのも効果的だと思います。

フォネミック・アウェアネスにおすすめのゲーム

遊びながらライミングを学べるパズル教材です。

48枚の中でぴったり合うカードを探しながら、語彙も増やすことができる優れた知育玩具です。

このように、我が家ではなるべく学習要素を排除し、遊び感覚で英語を身につけさせようと工夫を凝らしてきました。

フォネミック・アウェアネスは早期英語教育を実施するご家庭では是非とも取り入れて欲しいファーストステップです。

絵本やゲーム教材も紹介しましたが、まずは「かけ流し」だけでも十分でしょう。

英語圏のわらべ歌を通して、音の世界を楽しんでみませんか?