子どもの多読教材について検索してみると、

- ORTとCTP絵本のどちらを選ぶべきか?

- ORTとCTP絵本の違いは?

このような議論(≒悩み)を多く見かけます。

いずれも幼児英語・児童英語の世界では有名なシリーズですが、個人的には使用する時期も使い方も全く違うものであるという印象を持っています。

| ORT(オックスフォード・リーディング・ツリー) |

| ・イギリス英語 ・ステージ1~9 ・読み書きを学習するための絵本教材 ・登場人物固定×連続性のある物語 ・音声あり(朗読音声のみ) ・電子版(サブスク)あり |

| CTP絵本 Learn To Readシリーズ |

| ・アメリカ英語 ・レベル1~3 ・ライミングやサイトワーズを多用 ・自力読みの前の土台作りに ・自力読みにも活用可 ・4教科(国語・算数・理科・社会)をカバー ・音声あり(歌・チャンツ含む) |

我が家では、多視聴多読を軸に「おうち英語」を実践しています。

そのためにはORTもCTP絵本も魅力的な教材だと思っていますが、私個人としては使用する時期や子どもの英語学習進度・使用目的などを考慮して選択すべきと考えています。

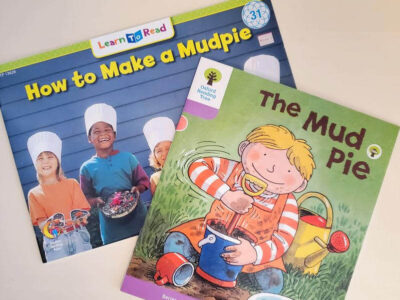

私たち親子はまずCTP絵本を使ってフォネミック・アウェアネスに取り組み、その後少しずつ自力読みができるようになった段階で、ORTを本格的に導入することにしました。

| CTP | 2歳から導入。 絵本の音源かけ流しと暗唱に。 4教科の基礎も暗唱できる! |

|---|---|

| ORT | 4歳から導入。 音読(自力読み)教材として。 リーディング力が身に付く! |

英語の多読(音読)を始める前に

子どもの英語学習においても「多読」が効果的であることが、広く知れ渡ってきました。

ORTもCTPも多読を重視するご家庭で人気ですが、まずはリーディングを始める前にどのような準備が必要かを整理してみましょう。

多読に向けた取り組みとは?

- フォネミック・アウェアネス

- フォニックス(+サイトワーズ)

- リーディングフルエンシー

- リーディング

子どもが突然英語を読めるようになるわけではないので、読む練習を始める前に段階的な準備が必要になります。

我が家では「フォネミック・アウェアネス」という取り組みを重視し、まずは英語の音に慣れるよう毎日のインプットを重視してきました。

そしてその時、「歌×絵本」という組み合わせが幼児にとって最強であることを実感しました。娘たちも例に漏れず、イラストを眺めながら英語らしき音を発するようになったのです。

CTP絵本は多読教材にも使われますし、国語・算数・理科・社会の4教科をテーマに書かれているので、正直「2歳には早すぎるのでは?」という心配はありました。

ですが、一文一文が短く、ライミングが多用され、同じ表現が何度も繰り返し登場するので、当時2歳だった娘でも難なく暗唱することができたのです。

読む訓練ではなく、読む前の土台作り

まだ自力読みができない段階でも、暗唱することで「自分でも読めた!」という体験を得ることができました。

それは子どもにとって大きな自信になりますし、暗唱していくうちにサイトワーズや頻出表現も覚えてしまうので、結果として多読の前のウォーミングアップ(=土台作り)という貴重な役割を果たしてくれました。

そしてCTP絵本を中心にかけ流しと読み聞かせを継続していく中で、長女が文字に興味を示したことをきっかけに、フォニックス学習も取り入れることにしました。

すると初見の単語でも自力で「音声化」することができるようになり、簡単な絵本なら少しずつ音読もできるようになったのです。

そしていざ、英文を読む訓練を始めたい・多読を始めたいという段階になった時、「いよいよORTの出番かな」と思いました。

CTP絵本とORTの違いについて

我が家がはじめからORTを選ばなかった理由としては、

- 歌やチャンツがない

- まだ自力読みはできなかった

- 物語を楽しめる年齢ではなかった

このような事情がありました。

ORTはいつか読ませたいと思っていましたが、固定された登場人物によるストーリー性のある読み物を、先の展開を楽しみにしながら読める年齢ではありませんでした。

もちろん、親が読み聞かせに使用したり、はじめから多読の訓練に使うのもいいでしょう。ただ私は、「ORTは続きを楽しみにしながら自分でどんどん読み進めてほしい」と思っていたのです。

ORTの魅力:

- 読み進めるうちにレベルが上がる

- 自分の英語力が上がるにつれ、

物語がどんどん面白くなっていく

登場人物や物語の背景は変わらずに、英文だけが見事に難しくなっていくのです。

そして実際に使用してみると分かりますが、同じステージ内には「これでもか!」というくらい同じ表現が何度も何度も登場します。

はじめは読めなかった単語も、根気強く継続すれば、読めるようになるのです。

日本では早期から取り入れるご家庭も多いようですが、本場イギリスでは、小学校の教科書として使われているものです。

ですから個人的には、多読(自力読み)デビューの時にこそ、本領を発揮してくれるリーディング教材だと思いました。

また、ORTにはサブスクのデジタル版も存在します。タブレットでのリーディングに無理がない年齢になってからの使用は、コスパ的にもベターかと思います。

というわけで我が家では、紙媒体のCTP絵本を使って読みの土台作りに専念し、フォニックスを学びながら英単語の音声化ができるようになったところで、ORT(サブスクORC)を導入することになりました。

| 1. 絵本×歌を楽しむ | CTP絵本 |

| 2. 読むことを楽しむ | ORT |

ちなみに、私たち親子はCTP絵本をとても気に入ったのでレベル3まで購入しましたが、必ずしもフルセットが必要というわけではないと思います。

もし、CTP絵本からORTに移行するという場合は、「CTP絵本のレベル1終了→ORTステージ3」という目安を参考にすると良いと思います。

また、ORTについて詳しく知りたい方は、是非とも『親子で英語絵本リーディング』という本を読んでみてください。

ORTがなぜ愛されているのか、その魅力や使い方を丁寧に教えてくれますし、絵本10冊分を試し読みすることもできます(しかも、CD付き!)。

この本を読むことで予習になるだけでなく、ORTをより楽しむためのヒントを沢山得ることができると思います。

結局、CTP絵本は必要なのか?

自力読みができるようになってORTに移行するなら、CTP絵本ははじめから必要がなかったのでは?と思う方もいるでしょう。

そこで、CTP絵本を導入して良かったと思う点をまとめてみました。

フォネミック・アウェアネスとして最適

CTP絵本はライミング(=韻を踏む表現)を多用しており、繰り返し聞きながら口ずさんでいると、英語特有の音感・リズム感を身につけることができます。

この経験が、その後のフォニックス学習をスムーズにしてくれますし、リスニングだけでなくリーディングにも大きく貢献していることを実感します。

サイトワーズや頻出単語を覚えられる

CTP絵本にはサイトワーズを含め頻出表現がしつこいくらいに登場します。CDには朗読音声だけでなく歌やチャンツも収録されているので、繰り返し聞いたり歌ったりすることで自然に覚えることができると思います。

主要4教科の基礎を暗唱できる

CTP絵本のメインセット(レベル1・2・3)は、4つの科目に分かれています。

そのため、「英語を学ぶ」だけでなく「英語で学ぶ」を可能にしてくれるのです。

CTP絵本は、七田式の社会科ソング・理科ソングのような役割も果たしてくれる。時々取り組むブレインクエストのワークブック(主要4教科を中心に学べるベストセラー教材)でも、「熱帯雨林に生息する動物は?」という問いに即答できるし、算数の単位を扱う問題も歌を思い出しながらサクサク解いている。

— みか🦖英語育児🦖年少4y+1y (@eigoikuji_blog) November 19, 2022

歌×絵本で英語を楽しいものと思わせる

CTP絵本は、長女が2~4歳の頃にメイン教材として活躍してくれました。

CDをかけ流しながら絵本をめくるだけというシンプルな取り組みでしたが、これを毎日淡々と行うことで、ブレずに英語学習を継続することができたと思います。

そして、歌や絵本が大好きな娘にとって「英語は楽しい!」と思えるきっかけの一つとなったことは、言うまでもありません。

ただ、どんなに素晴らしい教材でも、ご家庭によって「相性」があるでしょう。

CTP以外にも優れた絵本は沢山ありますし、値上げが続く状況を見ていると、正直おすすめしにくいという思いもあります。

しかしながら、我が家に関してはCTP絵本によって4技能の土台をしっかり築くことができたので、購入して良かったととても満足しています。

ORTには便利なサブスクもおすすめ!

Oxford Reading Club には、紙絵本にはない魅力がたっぷり詰まっています。

たとえばORTをORC(Oxford Reading Club)で読むと、以下のような5つのコンテンツを楽しむことができます。

- Warm up ←英単語を学ぶ

- Listen up ←朗読音声を聞く

- Read ←実際に読んでみる

- Speak up ←音読を録音・保存する

- Wrap up ←クイズに挑戦する

お手本の朗読音声に耳を傾け、実際に自分で読んでみる。その後は音読した音声を録音して確認し、ゲームを通してライティングや読解問題に挑戦する。

辞書機能も搭載されていたりと、着実に英語力を身につけるための工夫が盛り沢山なのです。

CTP絵本やORTにこだわらなくてもOK

ORTやCTP絵本に共通する魅力として、「レベル別に分かれており、シリーズの冊数が多い」という点が挙げられます。

単純に本を楽しむだけでなく、読む力を鍛えるための教材としては、その方がスモールステップで進められますし使い勝手も良いですね。

ただ、お子さまの興味関心を考慮して絵本を選ぶことも大切です。

たとえば我が家では、Peppa Pigのリーディング教材も活用しました。

1~2歳の頃からアニメで見ていたので、その絵本を「自分で読める」ことは大きな自信になったようです。

また、絵本を通して会話表現も身につけたいなら、『An Elephant and Piggie Book』シリーズもおすすめです。

こちらもレベル別にラインナップが豊富ですし、読み聞かせ用としても自力読み用としても人気のベストセラー教材です。

- I Can Read! シリーズ

- Step into Reading シリーズ

- World of Reading シリーズ

- Happy Reading シリーズ

おうち英語のモチベーションを高めるためにも、常にアンテナを張って相性の良い本を探していきたいですね。