長女が2歳になると、文字への関心が強くなり、あっという間にアルファベットの大文字・小文字を覚えてしまいました。

それをきっかけに、英文を読むための準備としてCTP絵本の暗唱やフォニックス学習を少しずつ始めることにしました。

英語育児に学習要素を取り入れるのは早すぎると思いましたし、あくまで「おうち英語=楽しい時間」というスタンスは変えたくありませんでした。

そのため、いかに遊び感覚で楽しめるか?と悩み、工夫を凝らしながら、焦らずじっくりと進めていきました。

2歳:長女の英語育児と成長記録

長女が2歳になると、絵本を暗唱できるようになり、日常生活においても基礎的なフレーズなら英語で表現できるようになりました。

2歳の時の主な取り組み:

- CTP絵本のCDを毎日かけ流す

- CTP絵本を毎日めくる(※音声ペン)

- 英語の動画を見る

- 英語のアプリで遊び始める

- アルファベットを覚える

- フォニックス学習を始める

2歳0ヶ月:絵本の音読(暗唱)開始

何度も繰り返しめくっていた英語の絵本を、自分でも読みたがるようになりました。

簡単で言いやすい部分のみ暗唱していただけですが、「私でも絵本が読める!」という自信や喜びにつながったようです。

たとえば、『No, David!』は我が家の英語育児バイブルでも紹介されていた絵本です。「子どもが思わず真似したくなる、ネイティブ気分で読みやすい”超簡単な本”」と書かれていましたが、まさにその通り。

おかげで今まで以上に絵本が大好きになり、暇さえあれば絵本を取り出すようになりました。

2歳1ヶ月:アルファベットを覚える

どんどん文字に興味を持つようになった娘は、アルファベットの大文字・小文字をすべて読めるようになりました。

幼児、とりわけ低年齢向けの動画(DVD・YouTube)にはアルファベットも多く登場しますから、色々な所で繰り返し目にするうちに、自然と覚えていったのでしょう。

この頃になると、ABC順ではなく、ランダムに差しても答えられるようになりました。

そのため、フォニックスの第一段階としてレターサウンド(フォニックス読み)にもチャレンジすることにしました。

| アルファベットの音=レターサウンド | ||

| ABC エイ・ビー・シー | アルファベットの名前 | |

| ABC ア・ブ・ク | アルファベットの「音」 | |

無理に暗記させるようなことはしたくなかったので、動画でレターサウンドの歌やチャンツを見つけながら一緒に歌ったり、

アルファベットのマグネットで遊びながら読み方の確認をしたりして、できるだけ自然に身に付けられるように工夫しました。

そして娘が「いつの間にか覚えていた!」という状態になっても、それ以上はあえて進めず、3歳まではレターサウンドの定着にじっくりと時間を費やしました。

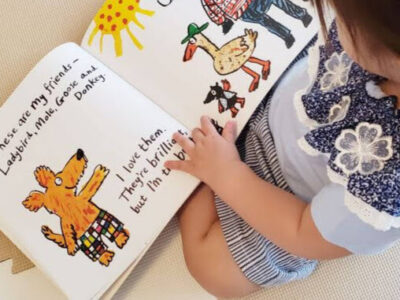

これは長女が2歳1ヶ月の時。

サンシャインブックスが届いてから3日後の様子。気に入った絵本を繰り返し読んでいた。#英語育児note#サンシャインブックス#2歳1ヶ月 pic.twitter.com/LYq6nLAEzM— みか🦖英語育児×絵本🦖3y+0y (@eigoikuji_blog) April 15, 2022

英語の絵本を自分でも読みたがるようになったのも、この頃だったと記憶しています。娘が絵本を読み始めたら、たとえ家事の途中であっても隣に移動して最後まで寄り添って聞くことを心がけました。

2歳2ヶ月:アーリー・リーダーズを購入

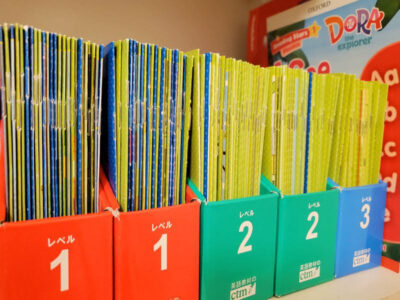

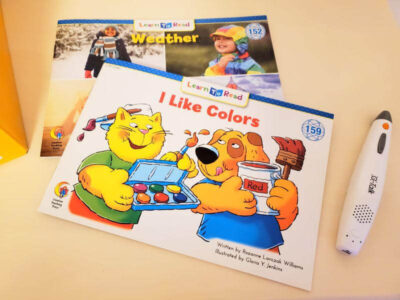

レターサウンドを習得したことに加え、娘が英語の絵本ばかり手に取るようになったので、アーリー・リーダーズ(1冊8~16ページ程度の本)を購入することにしました。

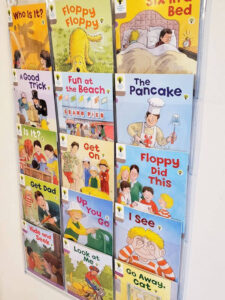

ただ、どんな絵本に夢中になってくれるか分からなかったので、王道といわれるORT(オックスフォード・リーディングツリー)とCTP絵本の一部をお試し感覚で取り寄せてみました。

※この時はまだ、フルセット購入はしていません。

※この時はまだ、フルセット購入はしていません。

それからは、CTP絵本が我が家の軸となりました。

ORTも音声ペンを使って楽しそうに読むことはありましたが、ストーリー性のある読み物を理解するには幼すぎましたし、

色鮮やかなイラストや写真が印象的で、様々なテーマに触れられるCTP絵本の方が飽きずに取り組めたということもあります。

そしてORTの方はリビングのウォールポケットに収納し、音声ペンを使っていつでも読めるようにしておきました。

この頃からキャラクターに親しみを持ってもらうことで、いずれ多読(自力読み)を始めた時に「先が気になる!」というように、期待感が膨らむといいなと思っての作戦?でした。

2歳3ヶ月:CTP絵本を暗唱する

『赤ちゃんからの英語レッスン』という本を参考に、CTP絵本のCDを毎日3~4回かけ流し、それとは別に音声ペンを使って親子で絵本をめくる時間を必ず作りました。

そしてそのような生活に慣れてきた頃、一番簡単な『バラエティーパック1』の絵本を、少しずつ暗唱できるようになりました。

- 文頭だけはっきりと歌う

- 文頭・文末だけはっきりと歌う

- 自信のあるフレーズは声が大きくなる

- 最初から最後まで完璧に歌えるようになる

日が経つにつれてはっきりと歌えるようになり、1ヶ月が過ぎた頃にはお気に入りの3冊を完璧に暗唱できるようになりました。

2歳5ヶ月:英語での発話が増える

2歳5ヶ月頃になると英語での発話が目立つようになり、同時に、日本語と英語は別の言語であることを認識しているかのような行動が見られるようになりました。

たとえば、英語のDVDで「Ladybug」を見ると英語のピクチャーディクショナリー(絵じてん)でテントウ虫を探すようになり、

日本語の絵本で「てんとう虫」を見た時は、日本語の図鑑を手に取って2冊を比べながら確認するようになりました。

そして、挨拶をはじめとした何気ない一言を、日本語ではなく英語で言いたがるようになりました。

Good morning. Good night. See you again. Come on. Sing with me. Me, too. It’s good. I’m sorry. Let’s go. Here you are. Ready, steady, go!

2歳6ヶ月:CTP絵本を22冊暗唱

CTP絵本のかけ流しと読み聞かせは、毎日欠かさず継続していました。

すると、絵本を暗唱するまでのスピードがだんだん早くなり、2歳半の時点で『バラエティーパック1・2』の計22冊を完璧に歌えるようになりました。

2歳7ヶ月~:CTP絵本レベル1-1を暗唱

3歳までに暗唱した絵本:

- CTP絵本バラエティーパック1:10冊

- CTP絵本バラエティーパック2:12冊

- CTP絵本レベル1-1:24冊

この頃になると、次女の妊娠・出産のために、親子で絵本を毎日めくるということが難しくなってしまいました。

それでも、できる限り間を空けないように努力はしましたし、CTP絵本のかけ流しだけは毎日必ず行いました。

おうち英語にかける時間は極端に少なくなってしまったこの時期ですが、細々とでも継続した結果、3歳までにCTP絵本のレベル1-1を暗唱することができました。

2歳のおうち英語まとめ

- CTP絵本を約40冊暗唱できるようになった

- 英語での発話が増えた

- 日本語と英語を切り替えるようになった

日課である英語のかけ流しは、その8割をCTP絵本のCDにしました。

2歳の頃によく見ていた英語版YouTube

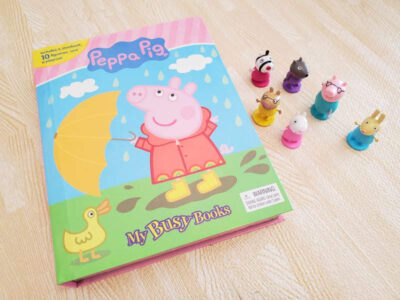

- Peppa Pig ←大のお気に入り!

- Bing ←大のお気に入り!

- Daniel Tiger’s Neighborhood

- Rainbow Ruby

- Tayo the Little Bus

- Dinosaur Train

2歳になると、歌がメインの動画よりも「Peppa Pig」や「Bing」など、ストーリー性のあるアニメを好むようになりました。

絵本では学びにくい生き生きとした会話表現をインプットできるので、動画の視聴も英語力の向上に役立ったと思います。

世界中で人気のPeppaは、絵本や教材・グッズもたくさん販売されています。英語への関心が薄れないよう、そういったものを上手く取り入れながらモチベーションの維持に役立てました。

シールを貼りながら1000単語を学べる『Sticker Book』は、完成させた後も絵じてんとして長く使えるので特におすすめです。

2歳の頃によく見ていた英語のDVD

フォニックス学習に定評のあるリープフロッグのDVDを購入しました。

数字や図形・反対言葉など、就学前に身に付けたい基礎知識まで身に付くので、期待以上の素晴らしい内容でした。

※ただし、『Leap Frog』シリーズを再生するためにはリージョンフリーのDVDプレーヤーが必要になります。

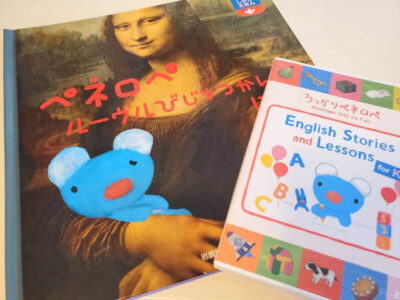

その他、『うっかりペネロペ』のDVD教材もよく見ていました。

もともとペネロペのしかけ絵本が大好きだったので、英語のDVD教材があると知ってすぐに注文しました。1話5分のミニアニメだけでなく、そこで学んだ表現をクイズ形式で確認できるレッスン映像も収録されています。

GoomiesのDVDはうちも何回見たか分からないほど使い倒したし、今は次女が夢中になって見ている。本当によく出来たビギナー向けの英語教材だと思う。で、Goomiesの後に市販のDVDを買うなら、ペネロペの英語版もすごくいい。Goomiesと同じ英語伝さんから発売されてるよ〜!https://t.co/IjvEbDSYLu #ad

— みか📚英語育児📚<運動 (@eigoikuji_blog) February 7, 2024

おうち英語界隈で有名な『Goomies DVD』の次に見る教材としてもおすすめです。詳しくは、別記事を参考にして下さい。

2歳の頃に読んでいた英語の絵本

1歳の頃にワールドライブラリーイングリッシュの歌付き絵本に夢中だったこともあり、2歳になってからも歌で楽しめる絵本が一番のお気に入りとなりました。

また、好みがコロコロ変わる長女にとっては、バラエティー豊かなテーマを扱うCTP絵本がぴったりだったようです。

基本的には、6冊分のCDを毎日3回以上かけ流し、その他に一日1回以上、親子で絵本をめくるという進め方です。

まだ2歳だったので、絵本の内容や文法を掘り下げて勉強するようなことはせず、イラストを見ながら口ずさむことができれば、それで十分としました。

このように、英語育児を始めてからの数年はひたすら「インプット」に徹しました。その土台がなければ、3歳から急激に増えた「アウトプット」もなかったと思います。