長女が年少(3~4歳)の一年間に行った家庭学習について、使用した教材も含めてブログにまとめておきたいと思います。

幼稚園入園を機に通信教育を受講することも検討しましたが、「娘の興味関心や発達を考慮し、その都度適切なアプローチをした方がいい」と思い、市販の教材を使用することに決めました。

おうち英語(バイリンガル教育)に関する取り組みや娘の成長記録は、別の記事にまとめています。

今回は、英語以外の家庭学習について振り返ってみたいと思います。

なぜ市販の教材=家庭学習なのか?

幼稚園に入園する前は、こぐま会のモコモコゼミを受講していました。

継続して受講することも考えましたし、他の通信教育を検討したりもしましたが、最終的には市販の教材を活用しながら家庭学習を進めることにしました。

その理由としては、幼稚園入園により自宅で過ごす時間が極端に短くなったこと・決められたカリキュラムではなく娘のペースに合わせたアプローチ(適宜教育)を優先したかったこと…などが挙げられます。

モコモコゼミを選んだ時もそうでしたが、こぐま会の方針やオリジナル教材に魅力を感じているので、それらをベースに進めることにしました。

なるべく「お勉強」要素を排除し、具体物や言葉遊びなどを通して「遊びながら学ぶ」ことを目指しています。

年少期に使用したおすすめの教材

言葉遊びで国語力を高める

我が家では英語のインプットに時間を割いているので(動画視聴は100%英語)、母語である日本語への影響を最小限に抑えられるよう、国語力向上のための取り組みも重視しています。

そこで活用しているのが、小受対策系の教材。

受験の予定はありませんが、小受には高い思考力や言語力が必要になります。そのため、小受対策の教材はバイリンガル教育家庭との相性も良いと思っています。

ただ、小受系の教材は見た目も地味なので子どもの関心を寄せにくいと感じます。

特にペーパー教材は(正直)面白くないので、我が家ではそれらを参考書のように扱い、具体物や図鑑を活用しながら学びを深めていくという手法を取っています。

こぐま会の教材は保護者向けの解説が素晴らしく、書籍並みに読み応えがあるので、幼児教育を進める上でとても有益。

日常生活を学びに変えるためのヒントがたくさん詰まっています。

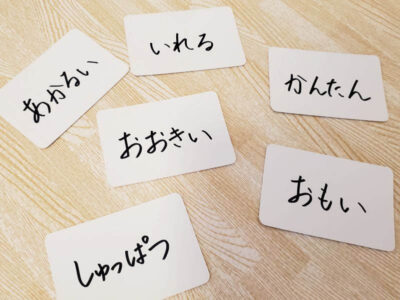

また、我が家では教材を手作りすることもあります。

写真は、「反対ことばカード」。読み上げたカードを取るだけでなく、反対ことばを考えて取るという遊びに発展させました。

たとえば、「暗いの反対は?」という質問に対し、『あかるい』のカードを早く取った方が勝ちというゲームです。

すべてのカードを取り終えた後は、カードの枚数を自分で数えさせたり、そのカードを使った例文を作ってみよう!と、さらに発展させることもできますね。

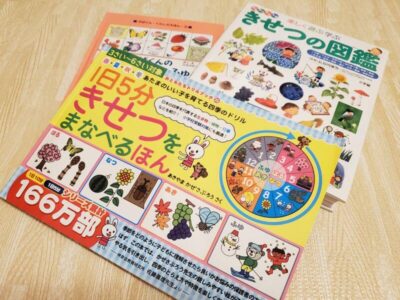

季節や行事について学ぶ

通っている幼稚園が季節の行事や食べ物・植物の教育に力を入れてくれるので、それに合わせる形で家庭でもフォローしています。

ただ覚えるだけでなく、そこから生じた新たな疑問について親子で調べ、知識の幅を広げていくことを意識しています。

具体物を使って算数的なアプローチ

算数に対して苦手意識を持ってほしくないので、図形や数に関しても「遊び」を重視しています。

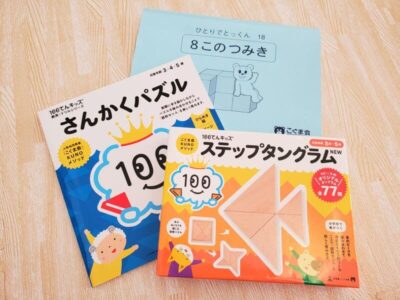

こぐま会のタングラム教材は、スモールステップで無理なく進められるので、図形遊びが苦手な子どもにはおすすめしたいアイテムです。

タングラムの前に、カラー仕様の「さんかくパズル」で遊んでおくと、良いウォーミングアップになるかもしれません。

その他、海外の知育玩具も取り入れています。

持ち運びに便利な教材を探して、外出先でも活用したり…

年少になるとボードゲームも楽しめるようになったので、悪天候の日や週末など余裕のある日は、家族で遊びながら算数に触れたりしています。

日本地図と世界地図を活用

親戚の家やお出かけ先など、ご縁のある場所をその都度地図で確認するようになりました。

くもんの学習ポスターや地図パズルには、ベストセラーならではの魅力を感じます。

ゆるい取り組みでしたが、都道府県に関しては「気が付いたら覚えていた」という状態にもっていくことができました。

その他、実際に使用した教材や知育玩具は楽天ROOMにもまとめています。

\おすすめの教材は楽天ROOMに/

みかの楽天ROOM

おうちピアノで音楽への興味を

幼稚園の先生がピアノを弾いてくれるので、入園後はピアノへの憧れが強くなったと感じます。

しかし、習い事として始めるのはまだ早いかな?と思っていたので、まずは土台作りとして自宅でできることから始めました。

- 絶対音感プログラム

- ピアノアルバムのかけ流し

- ピアノの教本でゆるゆる練習

SNSで話題の江口式絶対音感プログラムにチャレンジしています(いわゆる、「旗トレ」」!)。

クイズ感覚で取り組んでいますが、毎日継続となるとやっぱり難しいですね。

本を参考に、無理のない範囲でこつこつ継続しています。

ピアノの教本選びも悩みましたが、SNSの投稿を参考に簡単そうなものから導入しました。

知らないことを知ることは楽しい…

考えることは面白い…

そんな風に思えるよう、あれこれ工夫しながら取り組んでいます。