2歳半~3歳半にかけて、長女はとにかく迷路(めいろ)に夢中でした。

迷路ドリルは…

- 基礎運筆力を養う

- 思考力・認識力・判断力を高める

- 集中力が身に付く

書店には様々なタイプの迷路ドリルが並んでいますが、それぞれに異なる魅力があり、難易度にもバラつきがあります。

そこで今回は、2・3・4歳頃におすすめの迷路ドリルについて、実際に取り組んだ経験をもとに詳しく紹介したいと思います。

3歳で迷路が大好きになった長女

長女は2歳頃から運筆練習を始めました。

その一環として迷路ドリルに取り組んだ結果、「ゴールできた!」という喜びや達成感が病みつきになったようで、以降、毎日何ページもこなすようになりました。

まずは運筆練習を楽しもう

迷路ドリルを楽しむためには、鉛筆を正しく持つ技術と単純な線を書ける基礎的な運筆力が必要になります。

運筆ドリルは2歳頃から始められますし、それ以外にも手先を使った遊びを沢山行うことで、しっかりとした土台を築くことができるでしょう。

できた!が自信につながる

迷路ドリルの魅力は、ゲーム感覚で取り組めるところだと思います。

それまでの運筆練習と違って、単純な線を書くだけでなく、自分の頭で考えながら鉛筆を動かす作業が加わります。

他の学習系ドリルでは答えを書くまで手を止めますが、迷路の場合は考える作業と書く作業がほぼ同時進行で行われるので、幼児にとっては退屈しにくいというメリットもあるでしょう。

3歳におすすめの市販の迷路ドリル

長女は3歳半までに、迷路のドリルだけで20冊以上こなしました。

その経験をもとに、特に面白いと感じた市販のドリルについて、紹介したいと思います。

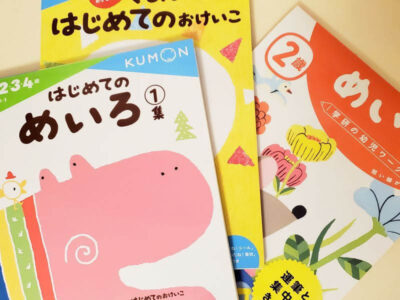

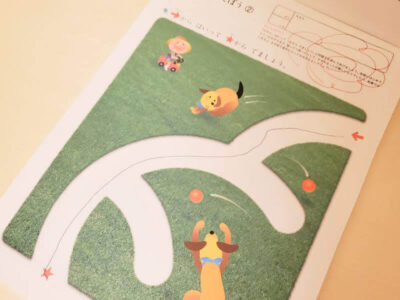

KUMON はじめてのめいろ①集

KUMONの幼児ドリルの中では一番やさしい迷路(全8冊)で、デビューにおすすめの一冊です。

正しい鉛筆の持ち方や家庭での進め方についても丁寧な説明があります。

ドリルの特徴:

- まっすぐな線を書く練習から始まる

- 初歩的な迷路から訓練する

- スモールステップで難易度が上がる

- 仲間集めの問題にも挑戦する

ご褒美のシールや表彰状も付いているので、お子さまのやる気を引き出すために活用するといいでしょう。

七田式・知力ドリル めいろ

有名な七田式シリーズにも、めいろに特化したドリルがあります。

単純な迷路もありますが、七田式らしく右脳を鍛えるような問題も盛り込まれています。

ドリルの特徴:

- バラエティ豊かな迷路問題

- 右脳を鍛える

- 推理力や想像力を育てる

- KUMONの迷路よりも難易度は高い

知育界隈で人気の七田式プリントには迷路問題がないので、めいろドリルをオプションとして別途購入する方も多いようです。

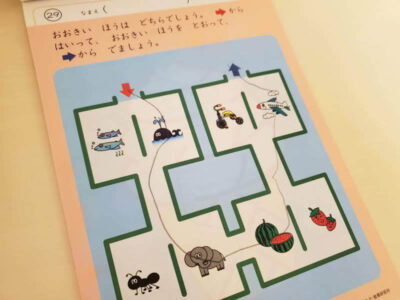

脳育ドリル ちえめいろ

長女が一番気に入っていたドリルです。

めいろ形式の課題に楽しく取り組みながら、考える力を伸ばすことができます。以下、6つの内容から構成されています。

ドリルの内容と構成:

- ドリル①

- 復習めいろ

- ワークめいろ

- ドリル②

- 復習めいろ

- めいろ脳育テスト

※てづくりめいろ・チャレンジめいろ付き

このドリルを通して、単純迷路だけでなく、条件迷路もこなせるようになります。

めいろだけでは物足りない・そろそろ難易度を上げてみたい、という方にはぴったりの一冊だと思います。

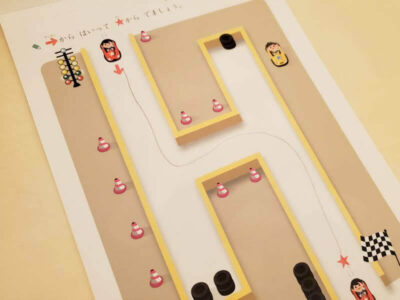

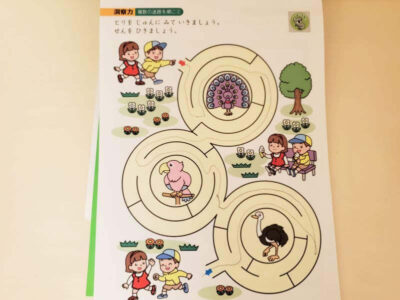

100てんキッズドリル がくしゅうめいろ

こぐま会が監修する『がくしゅうめいろ』です。

一般的な迷路ドリルだと思って進めると、途中から「あれ!?」と驚くかもしれません。

ドリルの内容:

- 運筆練習

- 図形系列

- 一筆書き

- しりとり

- 数の構成

- 昔話

- じゃんけんの勝ち負け

- 地図上の移動

さすがは、こぐま会。

正直「めいろドリル」というジャンルに属さないのでは?と疑いたくなる一冊ですが、実力がついた頃にチャレンジしてみたい良問揃いです。

BIG SCHOOL

英語圏において、はじめての英語ワークとしても人気の『BIG SCHOOL』には、迷路問題もたくさん登場します。

低価格ながらボリュームたっぷり。全ページカラー仕様で、一枚一枚切り離すことも可能です。

おうち英語(英語育児)を実践している方にはおすすめしたい一冊です。

3歳で迷路ができない!?効果的な教え方

迷路が好きな子もいれば、そうでない子もいるでしょう。

迷路ドリルは必ずしも必要な教材ではありませんが、進め方に悩んだ時は以下の点に気を付けてみて下さい。

迷路の難易度に気を付ける

子どもにとっては「簡単すぎる」くらいの問題から始めた方がいいでしょう。

そしてスモールステップでゆっくりと難易度を上がていくのが望ましいと思います。

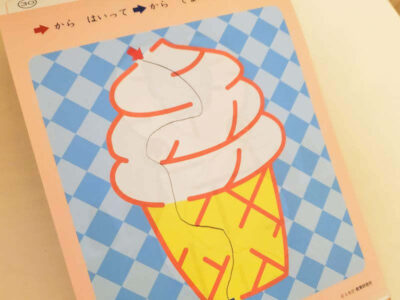

- 書く前に一度指でなぞる

- 書きやすい筆記具を使う

- 消しゴムは親が担当する

- ご褒美シール・スタンプを活用する

クレヨンや鉛筆で書く前に、ゴールまでの道のりを指でなぞる方法もおすすめです。

スタートからゴールまでスムーズに進めると、爽快感や達成感を得ることができます。

そのためには、滑らかに書ける筆記具を用意しておくことも大切です。

また、お子さまが嫌がらない限り、保護者が消しゴム係を担当するのもいいでしょう。面倒な手間を省ければ、迷路を純粋に楽しめると思います。

具体物を使って理解を促す

最近は単純な迷路だけでなく、別ジャンルの問題とコラボしたドリルもたくさんあります。

迷路は一本線ですいすい書く面白さが人気のようですが、ペーパーで考えても分かりにくい問題があるように、迷路でもそう単純にはいきません。

具体物を使って、遊びながらイメージする

たとえば立体迷路なら、プラレールで似たような形を作って直接確かめてみるのはどうでしょう。

公園のジャングルジムで、本物の迷路のように鬼ごっこをしてみるのも効果的だと思います。

迷路に限らず、空間認識力を鍛えることは、理系科目のための土台作りとして重視されています。

ちえ遊びとして定評のある迷路を楽しみながら、幼児期に育つ能力をぐんぐん伸ばしてあげたいですね。