幼児通信教育のモコモコゼミは「難しい」「レベルが高い」と評判ですが、難易度や教材のボリュームはコースによって異なります。

4~5歳まではあえて難易度や問題の分量を落とし、まずは楽しく勉強に取り組めるよう考え抜かれた質の高い教材となっています。

とはいえ、カリキュラムに沿ってこつこつと積み重ねれば、年長以降の「応用編」にも十分に対応できる実力が身につくとか!

モコモコゼミのプレコース:

- 2~3歳を対象とした基礎コース

- 問題はやさしく、分量も多くない

- 小学受験にも対応したカリキュラム

- 親子間の対話を重視している

- 読解力の強化に優れている

娘がモコモコゼミを始めたのは1歳のプチコースからなので、プレコースを簡単と思えるのはそうした下積みの効果もありそうですが、他社の通信教育や市販のドリルと比較しても、飛び抜けて難しいとは感じません。

そこでこのブログでは、モコモコゼミのプチコースを実際に受講した感想を中心に、教材内容やカリキュラム・効果について詳しく紹介したいと思います。

モコモコゼミ「プレコース」とは?

モコモコゼミは、小学受験や中学受験で圧倒的な知名度と実績を誇る「こぐま会」と「SAPIX」の通信教育が提携した、幼児教育界最高峰の通信教育と言われています。

ゆるくて可愛いキャラクターと一緒に楽しく勉強できますし、年中まではあえて難易度を落としているので、遊び感覚でゆっくりと基礎固めをすることが可能です。

親のサポートがとても大切になりますが、繰り返し復習すれば確実に力がつくことを実感できますし、何より他社の教材と比較して「読解力の向上」を大いに期待できるのではないでしょうか。

対象年齢は2~3歳

モコモコゼミのプレコースは基礎固めという位置付けで、2~3歳を対象としています。

| プチ(1~2歳) | 導入編 |

| プレ(2~3歳) | 基礎編 ↓ ↓ ↓ |

| 年少(3~4歳) | |

| 年中(4~5歳) | |

| 年長(5~6歳) | 応用編 |

| 小学生 | SAPIXの通信教育へ |

モコモコゼミは「螺旋型カリキュラム」を採用しており、基礎的な内容から繰り返し復習を重ねつつ、スモールステップで難易度を上げていきます。そのカリキュラムの初年度に位置するのが、プレコースになります。

プレコースの教材内容

プレコースの教材は比較的シンプルですが、実際に取り組んでみると非常に質が高く、教育のプロが選び抜いた教材であることがよく分かります。

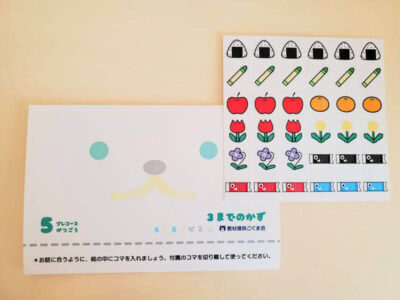

- メインの冊子教材(1冊)

- 付録教材(1セット)

- 塗り絵(3ページ)

- 学習の手引き(1冊)

- 出席簿+モコモコシール

メインの冊子教材と付録教材はオールカラーで、可愛いキャラクターたちがたくさん登場します。

「受験にも対応」と聞くと学習要素が強く難しいイメージを持ちそうですが、幼い子どもが興味を持てるよう工夫されているのがよく分かります。

メイン冊子は絵本のように何度も「読み聞かせ→質問」が可能ですし、付録教材もゲーム感覚で繰り返し使用できます。

我が家でも娘が完全に理解するまで復習を重ねているので、特別分量が少ないとは思いません。それよりも、収納に困る知育玩具や余計なオプションがないことをメリットにすら感じています。

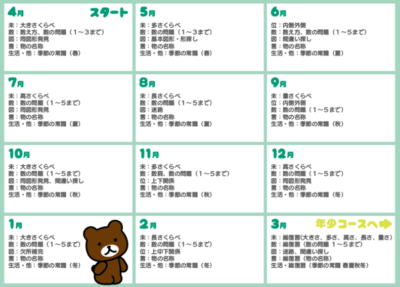

プレコースのカリキュラム

モコモコゼミのプレコースでは、基本言語の習得から数の数え方、大小・多少・長短や重さの概念まで段階的に学びます。

前月に学んだことを確認しながら次のステップに移るので、無理なくレベルアップできる印象です。

そして少しずつ語彙を増やしながら、「問題文をしっかり聞いて理解する」という過程に重点が置かれているのも特徴の一つではないでしょうか。

年長コースのサンプル問題を見れば分かりますが、読解力や論理的思考力を試される難題に対応できるよう、このようなカリキュラムが組まれていることが頷けます。

モコモコゼミ「プレコース」は難しい?

モコモコゼミのプレコースを「難しい」と思うかは、月齢やそれまでの学習状況によるのではないでしょうか。

4月号のタイミングで…

- 2歳〇ヶ月?

- 言葉の理解や発語の状況は?

- 机に座る習慣は?

- 知育・幼児教育の経験は?

モコモコゼミを受講する前から家庭学習に取り組んできた子どもたちにとっては、むしろ「簡単すぎる」と思う内容かもしれません。

反対に、はじめてドリル・ワーク系に取り組むという場合でも、絵本(物語)を読むような感覚で学んでいけるので、2~3回繰り返せば確実に理解できるようになると思います。

プレコースは基礎固め

例えばプレコースの5月号の場合は、メインの冊子教材が20ページというボリュームになっています。1ページあたり2~3問なので、1日1ページとしても1ヶ月かからずに終えてしまうでしょう。

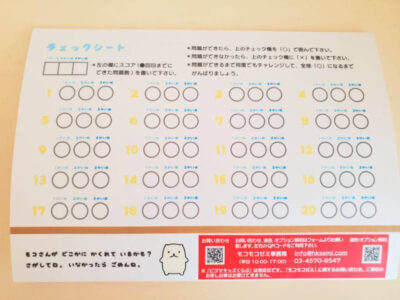

しかし丁寧に解説されている保護者向けの「学習の手引き」を読めば分かるように、1問1問にはしっかりとした設問の意図・ねらいがあります。

この時期は単準に量をこなすよりも地道に理解を重ねる方が重要だと思うので、個人的には程良いボリュームではないかと思います。

繰り返し復習すればOK

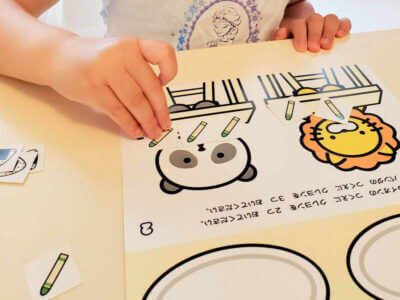

メイン冊子で毎月のテーマをしっかり学んだら、付録教材を使ってゲーム感覚で復習します。

内容は、カードやパズル・すごろくなど。定着するまで何度も繰り返し使えますし、1~2ヶ月後に改めて復習するのも良いと思います。

応用編に向けて土台を作る

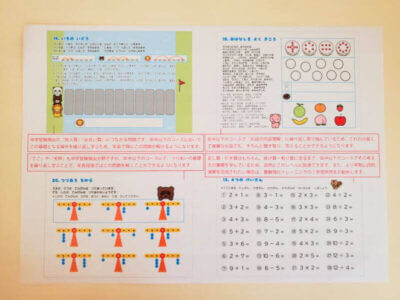

モコモコゼミのプレコースをお試し受講すると、応用編・年長コースのサンプル問題の紹介があります。

「就学前にここまでやるの!?」

「問題文が長く難しく、本当に理解できるの?」

このように驚かれる方が多いと思います。

実際に私も目を疑いましたが、今から準備を重ねればこのレベルまで到達できるのか…と感心してしまいました。

プチコースは導入編、プレ・年少・年中コースは基礎編であり、これらのコースについては難易度や問題の分量をあえて落としている。

反面、完成期であり応用編である年長コースの難易度は非常に高いものとなっているが、年中以下のコースでしっかりと基礎を固めれば、こうした難問にも対応できる力が十分に養われる。

モコモコゼミの案内より

「年長コースの問題を実際に見た上で、それ以下のコースの受講を判断してほしい」という文言に広告・宣伝の巧みさが伺えますが、確かに衝撃を受けましたし、受講する上での良きモチベーションとなりました。

モコモコゼミ「プレコース」受講中の感想

我が家の娘はモコモコゼミが大好き!

プチコースから取り組んでいたせいか、キャラクターの動物たちへの愛着も影響していると思います。もともと絵本が大好きなので、メイン冊子との相性も良いのでしょう。

無理なく楽しく取り組める

メイン冊子にはストーリー性があり、たとえば上の写真の5月号なら「ピクニックにお出かけして帰宅する」までのお話となっています。

その中で、季節についても学びながら語彙を増やしつつ、数や未測量についてしっかり学習することができます。

学習の手引きには「実際の鯉のぼりを見せてあげて下さい」ともあり、娘には散歩や外遊びの際に鯉のぼりを探して一緒に確認したり、工作しながら季節や行事への理解を深めたりしました。

親のサポートが大切

2~3歳児が一人で勉強するのは難しいので、当然親が付き添う必要がありますが、モコモコゼミの場合は特にそれが重要になると思います。

丁寧な解説が評判の「学習の手引き」ですが、教材に取り組む上でのポイントをしっかり把握できますし、間違えた際の対応や復習の方法についてもアドバイスがあります。

とにかく「出来るまでフォローする」ことが成果につながると思うので、我が家では毎月メイン冊子をコピーして何度でも繰り返せるように備えていました。

小学受験・中学受験への準備?

こぐま会の教材といえば「受験対策」というイメージがありますし、実際にモコモコゼミも小学受験だけでなく中学受験も見据えた早期準備に最適と宣伝されています。

ただ、受験対策にはこれだけでは足りないですし、受験を視野に入れていない家庭にこそぴったりな教材ではないかと思うのです。

小学受験と言えば、極端な先取りではなくお話を聞いて理解したり、頭を使って考えたりする問題への対策が鍵になると言われます。

子どもとしっかり対話しながら、事物教育を積極的に取り入れつつ、「考える力」を養えるというのは、家庭で過ごす時間が長い未就学児には魅力的な教育だと思いました。

モコモコゼミ「プレコース」の評判は?

プレコースは2~3歳を対象としており、この年齢で受講できる通信教育は限られています。我が家もすべてお試し受講しましたが、最終的にモコモコゼミに落ち着きました。

ただし年少以降になると、もっと色々選べるようになります!

教材が少ない?

モコモコゼミのプレコースを受講する前に、ある程度の学習習慣がついている場合には、ボリュームが少ないと感じるかもしれません。

我が家は1ヶ月かけて何度も復習するので、教材自体を少ないとは思いませんが、ドリル・ワーク系が好きな娘のために他の教材も共用しています。

モコモコゼミの教育方針に沿って「もっと勉強したい!」という場合には、こぐま会の市販のドリルを追加購入してもいいでしょう。

通信教育と同じような問題がたくさん出てくるので、良い復習にもなります。

また、小学受験を現実的に考えている場合や、子供の理解度やモチベーションが高く「物足りない」という場合には、年中以降に始めるのが一般的とされますが、有名な「おけいこカード」や「ひとりでとっくん」シリーズが必須になるかもしれません。

教材が豊富な大型書店には「こぐま会」のコーナーが設けられていますが、私もその場を通るたびに「魅力的な教材だなぁ」と思ってきました。

しかし市販の教材を始めるには早すぎましたし、受験組ではないのにシリーズを制覇する必要もないと考えた時に、「こぐま会のメソッドで1歳から始められるモコモコゼミは魅力的!」と思ったのがお試し受講のきっかけとなったのです。

他社の通信教育との違いは?

モコモコゼミ以外に2~3歳で受講できるのは、

- こどもちゃれんじ

- ポピー

- がんばる舎

これらの知名度が高い通信教育がありますね。

ベネッセのこどもちゃれんじは知名度No.1ですね!知育玩具やDVDが魅力的で、生活習慣まで身に付けられることが大きな違いと言えるでしょう。

![]() ポピーは月額料金が安く、問題もやさしめで「まずは机に向かう習慣や勉強への動機づけがしたい」という方に向いていると思います。

ポピーは月額料金が安く、問題もやさしめで「まずは机に向かう習慣や勉強への動機づけがしたい」という方に向いていると思います。

最後のがんばる舎ですが、シンプルなドリル教材でコスパが良く、問題の量やバランスも素晴らしいと感じ、我が家でも数ヶ月ほど受講しました。お金をかけずに「計画的・段階的に力をつけたい!」という場合には最適な通信教育だと思います。

その他、買い取りタイプになりますが「七田式プリントA」も評価の高い教材です。

モコモコゼミは無料でお試し可能

ほとんどすべての通信教育にお試しのチャンスがありますが、実際に受講してみたいと思うかは教材を見てみなければ分かりませんよね。

モコモコゼミは、「合わなかったら無料」という条件で1ヶ月分を取り寄せることができます。また、最低受講期間という縛りがないのも安心です。

まずは無料体験してみよう

モコモコゼミの無料体験は、公式ページから申し込むことが可能です。

無事に手続きを終えると、後日、白無地の大きな封筒に入った教材がポスト投函されます。面倒な手続きは一切ないので、気になる方は是非取り寄せてみましょう。

\こぐま会のメソッドを実践/

>>今すぐ

モコモコゼミをお試し受講する

こぐま会のドリルを試してみよう

もし、モコモコゼミを検討する前に「こぐま会の教育を体験してみたい!」という場合には、市販のドリルや教材を確認してみるのもおすすめです。

- 言語(ことば・ひらがな)

- 数(かぞえる・まとめる)

- 未測量(くらべる・はかる)

- 図形・位置関係(かたち・いち)

通販サイトでも購入できますし、大きめの書店であれば幼児教育コーナーに並んでいると思います。

この時期の勉強は、とにかく「楽しい」と思えることが大切なので、子どもの反応を見ながらコツコツと取り組んでいきたいですね!

\幼児教育の最高峰を無料でお試し/

>>今すぐ

モコモコゼミ をお試し受講する