こぐま会の「おけいこカード」について、その魅力や使い方をブログにまとめました。

おけいこカードは、こぐま会の人気教材「ひとりでとっくん365日」に対応しています。

具体物(=カード教材)を使って理解を深めることで、幼児期に必要な能力を無理なく伸ばせるようにと開発されたそうです。

我が家は小受の予定はありませんが、こぐま会の知育教材に魅力を感じており、家庭学習にも積極的に活用しています。

おけいこカード:

- 『ひとりでとっくん365日』に対応

- こぐま会のメソッドを家庭で実践できる

- 対象年齢は年中11月頃~

- 遊び感覚で何度も繰り返し使える

- 適切な順序でバランス良く学べる

今回は、長女が3歳から始めた「おけいこカード」について詳しく紹介したいと思います。

こぐま会「ひとりでとっくん365日 おけいこカード」とは?

こぐま会の「おけいこカード」は、「ひとりでとっくん365日」の学習内容に準拠したカード教材セットです。

ひとりでとっくん365日とは?

こぐま会のカリキュラムを家庭で実践できる問題集。全12冊(1冊30枚)。「幼児期の学習を何から始め、どのような順番で進めればいいか?」という疑問を解決できるベストセラー教材。

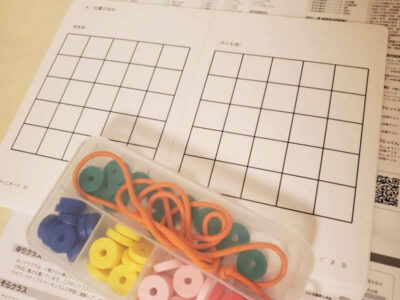

こぐま会では、事物を使って楽しみながら学び、試行錯誤しながら思考力(考える力)を育てることを重視しています。

おけいこカードは、家庭でもできる限り「事物」に働きかけ、子どもの知的好奇心を刺激できるようにと作られました。

実際に使用してみても、親子でゲームを楽しむように、各課題の理解を深めることができると感じています。

おけいこカードはいつから(何歳から)?

ひとりでとっくんシリーズは、年中の11月から毎月1冊ずつ進めるのが、こぐま会のカリキュラムに基づいた学習方法になります(全12冊)。

ひとりでとっくん365日 基礎1-A

年中 11月~

しかし「おけいこカード」はペーパー教材を使う前に繰り返し練習することが効果的と説明されているので、年中11月より少し前から始めた方が良さそうです。

SNSをチェックすると、年少から始める方も多いようですね。

問題によっては2~3歳頃から挑戦できるものもありますし、知育玩具のように手元に置いておくのも悪くないと思います。

我が家では、長女が3歳(年少)の時にスタートしました。

おけいこカードは全12冊

おけいこカードは、「ひとりでとっくん365日」同様に全12冊販売されています。

こぐま会のオンラインストアや大型書店、Amazonをはじめとした大手通販サイトで購入可能です。

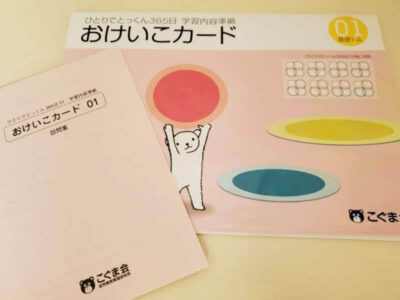

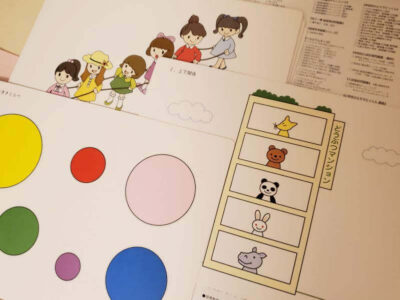

おけいこカードの教材と内容(基礎1-A)

おけいこカードとは、具体的にどのような教材なのでしょうか。

おけいこカード01は、「ひとりでとっくん365日」の基礎1=Aに対応しています。

おけいこカードの内容

- おけいこカード10枚

- 設問集1冊

厚紙のカードを、必要に応じてハサミで切ってから使用します。

大きさくらべ・上下関係・前後関係・位置の対応・数の合成・仲間あつめ・一音一文字・色の系列・図形模写・具体物の記憶

おけいこカードは小受対策として評判の教材ですが、幼児期に学ぶべきテーマをバランス良くカバーしているので、受験の予定がない方にもおすすめしたいシリーズです。

また、付属の設問集には出題方法や回答・解説が丁寧に書かれています。

保護者にとっても読み応えがあり、カード一枚につき基礎から応用まで複数の出題例が提案されているので、私も繰り返し読んでは参考にしています。

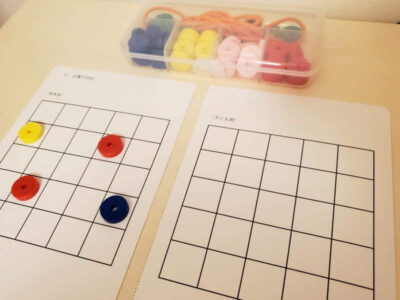

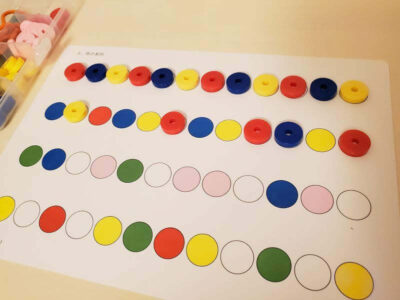

家庭で準備すべきもの

- ドーナツおはじき

- (はさみ)

おけいこカードに取り組むためには、こぐま会のドーナツおはじきセットがあると便利です。

あとは、はさみを使って指定されたカードを切り取れば、学習の準備は万端です。

小受の予定がなければ「ひとりでとっくん365日」を別途購入する必要もないですし、おけいこカード単独で使用するだけでも十分効果的だと思います。

おけいこカードのメリット・デメリット

こぐま会のおけいこカードは、実際に手を動かしながら遊び感覚で取り組むことのできる素晴らしい教材です。

おけいこカードのメリット

- 親子で楽しく取り組める

- 何度も繰り返し使える

- 学習の順序が分かりやすい

- スモールステップで実力がつく

- 設問集の内容が充実している

- ペーパー問題の理解を促す

- こぐま会のメソッドを家庭で体験できる

1セット 1,320円(税込)

おけいこカードはペーパー教材とは違って何度も繰り返し使えるので、コスパの良さは申し分ありません。

こぐま会のメソッドを家庭で活かすことができますし、幼児期の学習を適切な順番で少しずつ難易度を上げながら取り組めるのも魅力的です。

年中以降になると、通信教育を始めるご家庭も多くなりますね。

それらの代わりに、おけいこカードを毎月の課題として取り組むのも良いでしょう。

低予算ながら、質の高い家庭学習が可能になると思います。

おけいこカードのデメリット

- 準備に少し手間がかかる

- カードなので耐久性に乏しい

- キャラクター性がない

- 対象年齢が年中以降

おけいこカードは厚紙仕様ですが、耐久性に乏しく保管が難しいという問題もあります。

私も、「1セット10枚」×「シリーズ全12セット」の紙教材を、いつでも使えるように保管する方法がまだ定まっていません。

また、【こどもちゃれんじ】などのように子どもウケの良いキャラクターが登場するわけではないので、幼児が関心を持ってくれるかは個人差がありそうです。

そういった場合は、同じくこぐま会が監修している通信教育『モコモコゼミ』をお試ししてみるといいでしょう。

モコモコゼミには1歳~のコースもあるので、「おけいこカードを始める前からこぐま会のメソッドを取り入れたい」という方にもぴったりだと思います。

おけいこカードを使って楽しく学習しよう

我が家では長女が幼稚園に入園した年から、おけいこカードを始めました。

もともと知育玩具を使って遊ぶことが大好きなので、お勉強というより親子で楽しむ室内ゲームのような位置づけで取り組んでいます。

ペーパーよりも対話が充実しますし、設問集に記載されている問題がとても豊富。何度も繰り返し使えるのは、大変魅力的ですね。

小受の予定がある方もない方も、家庭学習教材として是非使ってみて下さい!