幼児の国語力(日本語力)は、どのように育むべきなのでしょうか。

おうち英語を実践していると、日本語への影響を気にかける保護者の方も多いかと思います。

我が家では、おうち英語によって日本語のインプット量が減ってしまう分、インプットの質を高めることで対応しようと考えてきました。

幼児への日本語教育:

- インプットとしての会話を意識する

- 生活の中で語彙を増やす

- 読み聞かせで文語表現に触れる

- 言葉遊びを楽しむ

- 教材の力も借りてインプットを効率化

そこで今回は、長女が3歳~4歳の頃に意識して取り組んだことや、使用した教材などについて紹介したいと思います。

幼児期の国語力はどう育てる?

幼児期の英語学習や英語教材について調べれば調べるほど、英語という言語がいかに学びやすいかを実感しています。

たとえば英語の場合、【英文の長さや難易度・一冊あたりの単語数やページ数が管理されたリーディング教材】が存在し、レベル別のラインナップが驚くほど豊富にあります。

英語学習者ならそれらを段階的に進めていくことで無理なく「読み」を強化することができますが、日本語の場合はどうでしょう?

ひらがなやカタカナを覚えた後は、小学校の国語の教科書をベースに音読練習する流れが一般的ですが、就学前の取り組みもそれ以降の読書に関しても、家庭に丸投げというのが実情ではないでしょうか。

残念ながら、英語のように優れたリーディング教材は見つかりません。

そのため私は、試行錯誤しながら未就学児の【国語】について考えるうちに、「家庭で相性の良い教材を試しながら、インプットの質を高めるしかない」という結論にいたりました。

幼児期は絵本の読み聞かせが大切と言われますが、それだけでなく、あらゆる方向から語彙を増やし、言葉を使えるようにする。そのために実践したことを、以下にまとめました。

3~4歳で取り組んだ!国語力の育て方

家族の会話で言葉を育む

親子間の会話は、最も効率の良いインプットになると思います。

たとえば形容詞や副詞を意識して取り入れたり、比喩表現を用いて分かりやすく伝えたりと、会話を通して自然と語彙が増えるように工夫しています。

一つの話題から話を広げて、子どもの意見を引き出したり、そこで生じた新たな疑問について一緒に調べてみたりするのもいいですね。

時間的に余裕のない時もありますが、なるべく会話の質を高め、言葉のキャッチボールを長く楽しめるように意識しています。

絵本の読み聞かせとディスカッション

我が家では絵本の読み聞かせを日課としていますが、単純に「読んで終わり」とするのはもったいないですね。

内容について感想を話し合ったり、登場人物の気持ちを想像したりしながら、絵本をベースにコミュニケーションを楽しんでいます。

言葉を使った遊びを楽しむ

主にカード遊びになりますが、ゲームを通して語彙を増やせるように色々と揃えてみました。

特に活躍したのが、「反対ことばカード」や「スリーヒントカード」です。

- 反対ことばカード

- しりとりカード

- お話絵づくりカード

- 記憶カード

- スリーヒントカード

- 漢字かるた/部首かるた

反対ことばカードはくもんが有名ですが、我が家では遊び感覚で取り組みたかったので、ディズニーのカードを採用しました。

3つのヒントから答えを探すスリーヒントカードもおすすめです。

問題文を集中して聞くことで「聞く力」を育むことができますし、イラストを見ながら自分の言葉で説明させることで、「話す力」や「表現する力」を伸ばすこともできると思います。

また、長女は平仮名よりも先に漢字に興味を持ったため、漢字カルタを導入しました。これが上手くハマったようで、3~4歳の約一年間で、基本漢字100を読めるようになってしまいました。

その他、車移動の時にしりとり遊び・逆しりとり遊びを楽しんだりもしています。

逆しりとり:

たとえば「しりとり」で始めた場合、「り」ではなく「し」から始まる言葉を探す。【あたまとり】【さかさしりとり】とも言うそうです。

日本語の音読

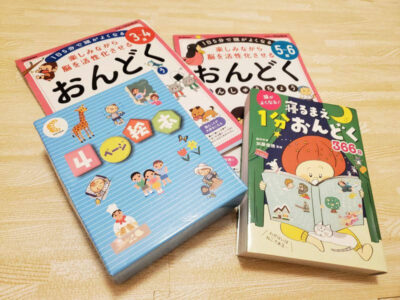

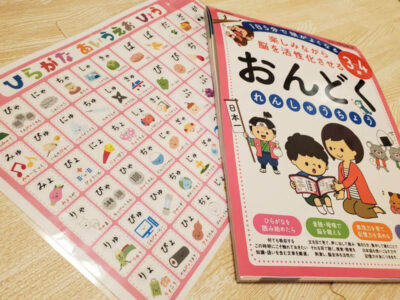

ひらがな・カタカナを覚えた後は、数少ない日本語の音読教材を探して難易度の低そうなものから順番に取り組みました。

学研の『おんどくれんしゅうちょう』は3~4歳向けのものから始め、同じシリーズの5~6歳向けのものへと移行しました。

音読に慣れてきたら、読み聞かせ用の絵本も音読用として再利用しています。

赤ちゃん向けの絵本から始めると負担なく読めますし、長女が次女に読み聞かせることで姉妹間のコミュニケーションを高めることにもつながっていると思います。

おすすめの日本語ワーク

言語に特化した幼児向けのドリルやワークも活用しています。

我が家はこぐま会を愛用しているので、おけいこカードなどを使って【事物×対話】の働きかけを大切にしています。

その他、これは良かった!と思う市販のドリルを紹介します。

言語力を育てる出口式のみらい学習ドリル『ろんり』。

仲間集め・反対ことば・主語と述語と目的語を読み取る問題・説明文と物語文・文章の順番など。まだ書くことができない幼児でも、シールや丸つけ程度の運筆力で取り組める国語ドリルです。

また、Z会の『きく・はなす』も面白いと思います。

QRコードから音声をダウンロードし、お話を聞きながら問題に答えます。小受対策の問題集よりも難易度が低いので、聞く系ドリルのデビューにおすすめですね。

こういった取り組みを行うことで、長女の語彙力は日英ともに順調に育っていると感じますし、それと同時に絵本への愛が高まっているようにも見えますね。

分かると、嬉しい。

嬉しいから、読みたくなる。

もともと本が好きなタイプというのもあると思いますが、これからも工夫しながら、親子で言葉の魅力に触れていきたいと思います。