2歳児におすすめの市販ドリルをまとめました。

幼児教育分野も低年齢化が加速し、「早期から勉強の習慣を付けさせたい!」と思う保護者の方も多いようです。

2歳以降になると市販のドリルやワークブックも選択肢が増えてくるので、「おすすめは何かなぁ?」と気になるところですね。

2歳から始めるドリルは…

- ドリル開始前の準備が大事

- 教材の特徴や難易度を把握しよう

- 親のサポートが不可欠

- ドリルができなくても良い

- 具体物を使って遊びながら学ぼう

- 子どもを勉強嫌いにさせないこと!

我が家では長女が1歳の頃から、遊び感覚でワークブックに取り組んできました。

そのせいか、一見勉強要素の濃いドリルでも抵抗を感じることなく、むしろゲーム感覚で楽しんできたように思います。

コピーして何度も取り組めるように工夫はしつつも、娘のペースに合わせて準備をしていたら、相当な数のドリルやワークブックを集めてしまいました。

そこで今回は、実際に取り組んだ市販の教材の中から、やりがいや効果を感じられたおすすめのドリル・ワークブックを厳選して紹介したいと思います。

2歳向け!市販ドリルの選び方

年少以降になると、書店に並ぶ市販のドリルが一気に増える印象ですが、2~3歳を対象としたものもネットを含めて探せば意外と多く存在します。

ただし、対象年齢が「2~3歳」と記載されていても、難易度や問題の傾向は様々です。

ですので、まずは子どもが楽しく取り組めるかどうか、相性を見極めることが大切だと思います。

子供に適したドリルを選ぶ

くもんや七田式・学研・Z会・こぐま会・出口式など、教育界で有名な教室や出版社が様々な教材を販売しています。

ドリル選びのポイント:

- 教育方針や目的に賛同できるか

- 試してみたいと興味がわくか

- 内容や難易度は子供に合っているか

- 就学前の基礎教育か小受対策か

| 算数 |

| ・数をこなして計算力を鍛える? ・まずは楽しく、数概念を育成したい? |

| 国語 |

| ・基礎となる平仮名の読み書きから始める? ・幼児期から積極的に漢字に触れさせる? ・読み書きよりも聞く力を育てたい? |

このように、教育メソッドによって学習の進行方法に大きな違いが見られることもあります。

ですので、「しっかり選んでから無駄なく購入したい」「子どもを混乱させたくない」という場合には、それぞれの関連ページなどで事前に確認した方がいいかもしれません。

とはいえ、ドリルは1冊ずつ購入できるコスパの良い教材なので…

ドリルやワークブックを楽しく続けるために、難易度の低いものからスモールステップで取り組むことも大切といいますね。

子どもは少しでも難しく感じると、ドリル嫌いになってしまう可能性が高くなります。

小さな感動と達成感を味わえるように、「簡単すぎるかも?」というレベルの教材を用意した方が、スムーズに進むと思います。

ドリルの特徴・成果を理解する

ドリルといっても、鉛筆(クレヨン)不要なものも含め、様々なタイトルが並んでいます。

お勉強系のドリルばかり注目されがちですが、迷路やはさみ・工作なども運筆力や思考力の強化に良い影響を与えるそうです。

テイストの違うドリルや遊び心満載のワークブックを取り入れることは良い気分転換にもなりますし、「ドリルって楽しい!」と思えるような素晴らしい教材だと思います。

2~3歳におすすめ!市販の知育ドリル

長女は絵本や外遊びと同じように、ドリルやワークブックも大好きでした(過去形なのは、3歳以降タブレットや具体物での学習にシフトしたからです)。

当時は毎日のように「ドリル!ドリル!」と要望してきたので、気が付けばたくさん購入してしまいました。

親として冷静に考えれば、正直いつまで続くか分かりませんし、無理に続けさせるつもりもありませんでした。

ただ、せっかく取り組むなら「効果ややりがいがあるものを!」と思い、調べているうちにドリルマニアのようになってしまいました。

そこで、実際に購入したものの中から「これはおすすめ!」と思った教材を厳選して紹介したいと思います。

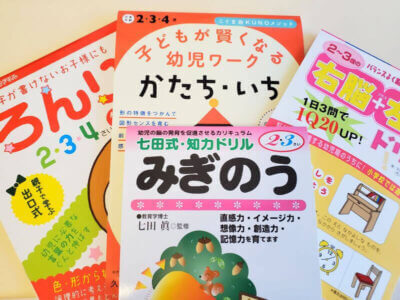

「こぐま会・幼児ワーク」シリーズ

小学受験で有名なこぐま会の幼児ワークです。

我が家は小受の予定はありませんが、以下のような『KUNOメソッド』に共感を覚え、こぐま会の通信教育(モコモコゼミ)まで受講していました。

※年少以降はこぐま会のおけいこカードに移行。

- 事物教育や対話教育を重視

- 読み・書き・計算の前に考える力を

- 早期教育ではなく基礎体験の積み上げを

こぐま会の教材は親による手厚いサポートが必須になるので、その分大変に感じるかもしれませんが、

言葉(聞く力・話す力)や生活に関する多面的な知識をしっかり身に付けることができます。

また、こぐま会の教材は小学受験にも対応できるため、年中以降は難易度が高くなることで有名ですが、2・3・4歳向けのドリルはあくまで導入編なので、無理なく学べるものばかりです。

こぐま会のワークは、親が寄り添いながら絵本を読み聞かせるように、何度も復習することが大切です。

それをコツコツと実践していけば、極端に背伸びすることなく、自然に力を身に付けることができると思います。

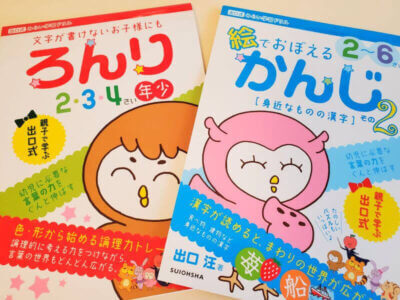

「出口式・みらい学習ドリル」シリーズ

出口式みらい学習教室のメソッドを、家庭でも実践できる学習ドリルです。

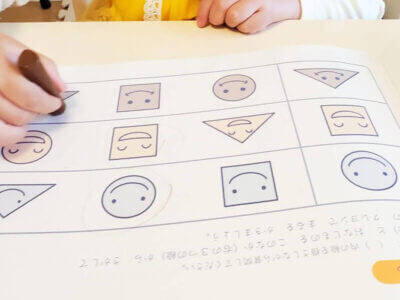

2歳から始められるドリルは、文字が書けない幼児でも楽しく取り組めるよう、クレヨンやシールを使いながら言葉の理解を促していきます。

- 発達段階に応じた言葉のトレーニング

- スモールステップ方式で無理なく楽しく

- 読書や小学校入学前に必要な土台作りを

出口式も、まずは言葉の力を伸ばすことに重点を置いていて、幼児期から論理的思考力を養うことを目標としています。

こぐま会の幼児ワークと同様に、親の語りかけによって話を聞く力を育て、絵本を楽しむように問題に取り組める点が魅力的です。

また、「幼児は平仮名よりも漢字の方に興味を持ちやすい」というのは娘にとっても例外ではないようで、『絵で覚える漢字』シリーズも大好きですね。

ちなみに、漢字かるたでよく遊んでいた長女は、3歳のうちに基礎漢字100個を読めるようになってしまいました。

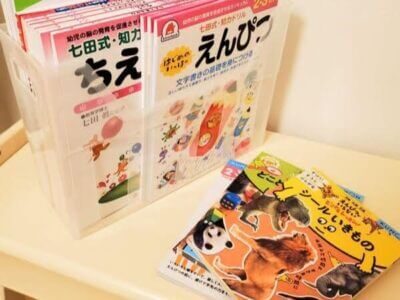

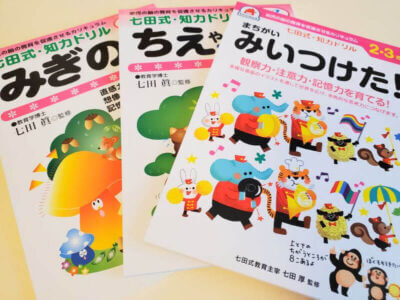

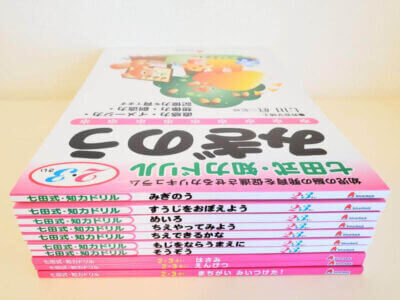

「七田式・知力ドリル」シリーズ

幼児教育の世界では圧倒的な知名度を誇る七田式教室ですが、市販のドリルも人気ですね!

七田式・知力ドリルシリーズは対象年齢が同じ2~3歳でも、くもんや学研のドリルより難易度が高く、凝った問題が多いという印象があります。

その分、しっかりこなすことができれば、確実に実力が身につくと思います。

ある程度ドリルに慣れていて、子どもが「もっとやりたい!」という状態であれば、是非ともおすすめしたい教材ですね。

また、10ヶ月分のプリントがセットになった七田式プリントA~Dは、ドリルよりもコスパが良く、計画的に取り組めるということで高い支持を集めています。

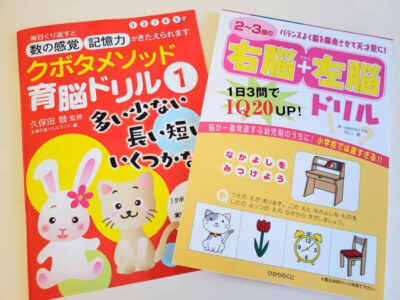

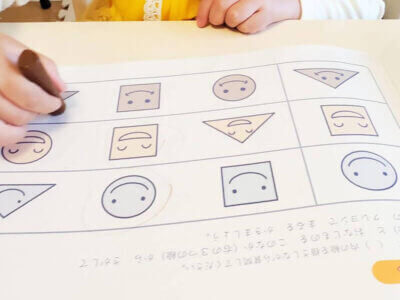

「知研・右脳+左脳ドリル」シリーズ

その他、ゲーム感覚で取り組める「育脳系」のドリルも面白いですね。

クボタメソッドの「育脳ドリル①」は、1歳後半からでも楽しめました。

運筆練習を始める前から学べますし、他社の勉強系ドリルを購入するまでのウォーミングアップとしても良いかもしれません。

また、IQテストで有名な知能研究所のドリルは、小受対策としても人気があるようです。

受験の予定がなくても、良質な問題がバランス良く含まれていますし、子どもにとっては面白く感じる問題が多いように思います。

幼児教室で実施される「IQ検査」対策としても評判の教材です。総仕上げとして挑戦してみるのもいいと思います。

その他のドリル

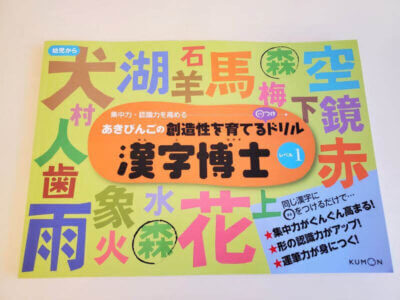

くもん出版にしては珍しいタイプのドリルだな…と思って購入したのが、「創造性を育てるドリル~漢字博士~」シリーズです。

もともと絵探しや間違い探しが大好きな長女。漢字に興味を持った時に、これだ!と思って取り寄せてみましたが、大正解でした。

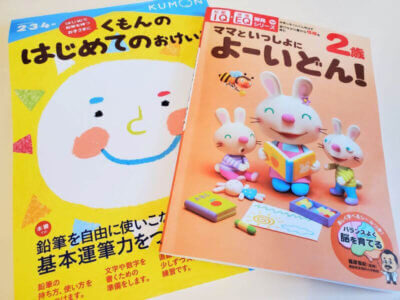

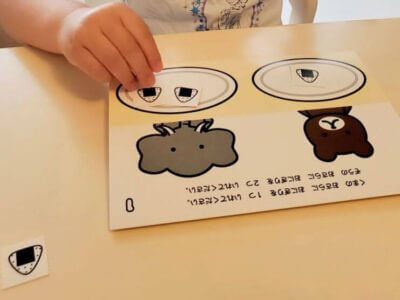

また、鉛筆不要のドリルは外出先などで活躍します。子どもはシールが大好きなので、一般的な学習ドリルよりも熱心に取り組んでくれますね!

中でもくもん出版の「えんぴつがいらない」シリーズは、図形や数字・平仮名を効率良く学べるので、七田式ドリルを始める前の良い土台となりました。

対象年齢は3歳以降とされていますが、内容的には2歳でも無理なく取り組めると思います。隙間時間の有効活用におすすめですね!

2歳には早い?ドリルができない時の対処法

2~3歳の場合、「ドリルができない」「ドリルをやりたがらない」と悩む保護者の方も多いようです。ですがこの時期は、無理にやらせる必要はないと考えています。

同じ年齢でも月齢によって能力に差はありますし、焦る必要もありません。

2歳1ヶ月と2歳11ヶ月では全然違います!

子どもが自然と楽しめるようになるまで、具体物を使って遊びながら土台を作る方が大切ですし、結果的には効果も上がるでしょう。

そこで、「こうしたらどうか?」いうことを以下にまとめてみました。

ドリルの難易度を落とす

幼児の場合、「できた喜び」を繰り返し味わうことがモチベーションにつながると思います。

そのため、教材の対象年齢や目安にとらわれず、思い切って難易度を下げてみることをおすすめします。

こちらのドリルは2歳向けでも易しく、手遊びや運動も含まれていているので、親子遊びの一環として取り組むには最適です。

あるいは、年齢を下げて1歳向けのワークブックを試してみるのもおすすめです。

数は少ないですが、こちらも知育遊びの延長として基礎を築ける内容となっています。

そして、「いきなりドリルは難しそう!」という場合は、プリント素材を無料でダウンロードできるサイトもたくさんあるので、まずはそちらで練習してみるのもいいでしょう。

子どもの反応を確かめることもできますし、苦手分野を選択して印刷し、繰り返し復習・強化する上でも役立ちます。

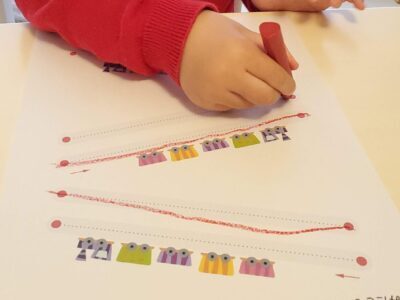

娘の場合はそれらを活用し、運筆力を十分につけてから市販のドリルを本格導入しました。

直線や〇を書けるようになっていなければ、ドリルによっては無駄になってしまうこともあります。

学習を効率良く進めるためには、事前の準備が大切ですね!

興味のあるキャラクターを活用する

ディズニーやアンパンマンなど、子どもが好きなキャラクターのドリルを探してみるのもいいですね。

娘の場合はペネロペがお気に入りなので、ペネロペの育脳ドリルを見つけた時には大喜びでした!

タイミングやペースを見極める

2歳の場合、数をこなすことや正解することよりも、机に向かう時間を楽しいと思えることの方が大切だと思います。

ですので、たとえ間違えてしまっても、とにかく頑張ったことを褒めてあげましょう!

シールが付いていないドリルも多いので、100均などでまとめ買いしておくと便利です。

シール用の台紙は、無料でダウンロードすることも可能です。

それでもなかなか興味を持ってくれなかったら、思い切って数日休んでみるのはいかがですか?

決まった時間にこだわらず、機嫌の良いタイミングを見計らってドリルを出してみるのもいいかと思います。

計画的に進めたいなら通信教育も!

市販のドリルは1,000円未満で購入できるものが多く、ハズレを恐れずに「とりあえず試せる」という利点があります。

ですが、学習習慣がついてきたら、通信教育の方がコスパが良い場合もあります。

多くは「無料体験」が可能なので、気になる方は取り寄せてみるといいでしょう。

2歳で受講できる通信教育

2歳で受講できる通信教育は、以下の通りです。

| 幼児ポピー | がんばる舎 |

| こどもちゃれんじ |

モコモコゼミ |

我が家は前述の通り、「言葉の理解を大切にしながらスモールステップで確実に実力を身に付ける」こぐま会のメソッドに賛同しているので、1歳から継続してモコモコゼミを受講していました。

年少以降になると、書店に並ぶドリルの数もそれまでとは比較にならないほど増えてきます。

また、問題の難易度が上がるにつれて、それにかかる時間も長くなるので、一日に取り組めるページ数も少なくなっていくでしょう。

それを考えると、低年齢の間に色々なドリルを試してみて、子どもに合ったメソッドを探しておくというのも大切なことかもしれません。

2~3歳のドリル学習は、親子のコミュニケーションを大切にしながらとにかく楽しむことが第一です。

背伸びをせず、遊び感覚でこつこつと積み重ねていきたいですね!