3歳までに、

ジグソーパズル100ピースを目標にしよう!

知育界隈では有名な言葉だが、確か発信元はKUMONだったか、佐藤ママだったか。

台紙に薄い線が記されており、比較的簡単に取り組めるピクチャーパズルよりも、イラストを想像しながら組み立てるジグソーパズルの方が、知育効果は高い。

他にも、「3歳までに100ピースのジグソーパズルを達成すれば、東大を目指せる」なんて話を聞いたこともある。

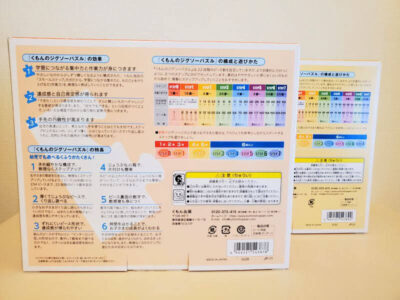

それはさておき、くもんのジグソーパズルは細かなところまで配慮が行き届いているし、少しずつステップアップできるので、知育玩具としては確かに素晴らしいと思う。

ただ、パズルには向き・不向きがあるし、根拠に乏しい「100ピース」という目標設定に振り回されないよう気を付けたい。

3歳までにジグソーパズル100ピース?

くもんのジグソーパズルは細かくレベル分けされており、小さな子どもでも扱いやすいようピースの厚みにまでこだわっている。

パズルはメジャーな遊びだし、子どもがハマればスモールステップで徐々に難易度を上げられる(シリーズものなので、先を揃えやすい)という点から、我が家もくもんのジグソーパズルを購入することにした。

結論としては、3歳までに100ピースは達成できなかった。そして、無理にそれを目指そうとも思わなかった。

パズルには得意・不得意がある

長女が2~3歳の頃、周りのお友だちを見ていると「パズル遊びが好きな子」と「そうでない子」がいた。

娘の場合は、「どちらでもない」という表現が一番しっくりきただろう。

ある男の子は1歳で30ピースを完成させていたし、難易度が上がると喜んでいたので、子どもによってこうも違うのか、と思ったものである。

反対に、どんなにヒントを与えても「できない・分からない・つまらない」という子はいるし、その時に焦ってやらなくても、時間が解決してくれることもある。

くもんのジグソーパズルができない問題

くもんのジグソーパズルには、ステップごとに年齢の目安や完成時間の目安が書かれている。

あくまで目安なのだが、これを気にしてしまう保護者の方は多そうだ。

ピース数が増えると難しくなる

くもんのジグソーパズルには台紙がないので、完成図をよく観察し、想像力を働かせながら黙々と取り組む必要がある。

単純に、ピース数が多くなれば難しくなるし、完成までにかかる時間も長くなる。

3歳児が一人で20~30分も同じ作業を続けるなんて、相当好きなことでなければ難しいのではないか。

現に、「幼児の集中可能な時間は年齢+1分」と言われることもあるのだから。

ジグソーパズル以外にも良い遊びはある

もちろん、パズル好きな子なら、30分でも1時間でも黙々と続けるだろう。

娘の場合も、ごっこ遊びやタブレットなら、こちらが止めるまで延々と続けそうな勢いだ。

つまり、子どもが夢中になっていることをサポートすることが親の役目なら、ジグソーパズルにこだわる必要はないし、同様の目的や効果を持つ遊びで代用した方が、はるかに効果的ではなかろうか。

紐通しやシール貼りでも手指の巧緻性は身に付くし、集中力や作業力・空間認識能力を高める遊びだって、他にいくらでもあるはずだ。

3歳までに100ピースは分かりやすい目標だし、私が知らないだけでデータがあるのかもしれないが、それを気にするあまり我が子の特性を見落としたり、「発達の遅れ」などと誤解したりすることがないように気を付けたい。

図形感覚を養う遊びや知育玩具

長女の場合は、30ピース以上のパズルになると、退屈に感じてしまうようだ。

完成品を真似る作業より、自ら創造する方が楽しいらしい。

そのため、ジグソーパズルに関してはこちらから積極的に誘うことはせず、娘がやりたいという遊びの中から作業力や図形感覚をを育めるようにサポートした。

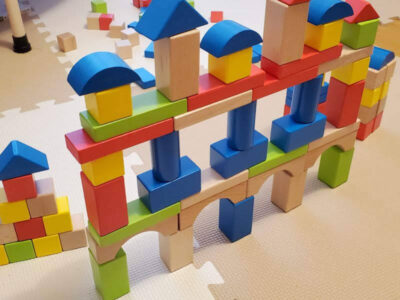

積み木・ブロックキューブ

長女は積み木遊びが大好きで、お城やお部屋を作っては「ごっこ遊び」に没頭する。

作品のイメージをもとに、必要な大きさ・形のピースを選んで組み立てていく。

ジグソーパズルと同じような効果が期待できるし、完成させた後も他の遊びに応用できるので、娘はこちらの方が楽しいようだ。

我が家は、ドイツの知育玩具メーカー「ハペ」の積み木を愛用している。しっかりした作りながら、お手頃価格で購入できるので有難い。

また、イギリスBBCのアニメ『Numberblocks』が大好きな長女は、キャラクターとコラボしたブロックキューブ『MathLinkCubes』でもよく遊んでいる。

数の合成・分解を同時に理解できるし、算数の基礎を身につけるには素晴らしい知育玩具だ。

マグフォーマー/ピタゴラス

マグフォーマーも、図形の基礎固めには最適だ。

パズルのように平面で遊ぶこともできるし、球形も含めて様々な立体作品を形作ることができる。

他の商品にはない魅力として、展開図を学べるという点も大きい。

同様に磁石でくっつくタイプなら、ピタゴラスもおすすめだ。幼児にとっては、マグフォーマーよりも扱いやすいと思う。

知育シールブック

パズルと同じような効果が期待できるシールブックもおすすめしたい。

長女はモンテッソーリ教育における「数の敏感期」に突入した段階で、黙々と取り組むようになった。

持ち運びにも便利なので、外出先では特に活躍する。

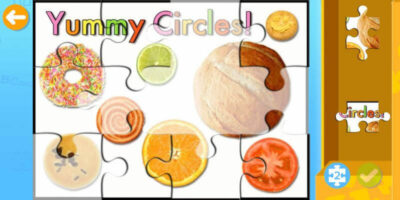

学習アプリ×パズル

長女の場合、タブレットで取り組むパズルは今でも好きなようだ。

英語の学習アプリでパズルのミッションに遭遇すると、一瞬で終えてしまう。

こういう場合、事物にこだわる必要もないのかな、と思う。

このように、ジグソーパズルにこだわらなくても、子どもが好きな遊びを通してその能力を伸ばしてあげればいいだろう。

これからも、娘たちの性格や成長過程に見合ったアプローチを心がけたいと思う。